胡志厚简介:著名管子演奏家、教育家,中央音乐学院民乐系教授。1941年生于安徽省芜湖市,1952年考入中央音乐学院少年班(现中央音乐学院附中)。作为著名民间艺术家杨元亨的入室弟子、一线单传,其继承了几乎失传的管子绝技。1964年毕业后留校任教,成为中国第一位管子专业教师。其在管子专业教学、演奏、科研等方面均做出突出成绩,并对中国四大古乐之一的智化寺京音乐、雁北地区恒山道教音乐的保护和发扬做出贡献,使之成为国家级非物质文化遗产;作为演奏家,其足迹遍及北美洲、欧洲、亚洲多国及地区;JVC公司、PHILIPS公司、BMG公司等录制其演奏专辑(CD);人民音乐出版社出版其《论管子演奏》专著;艺术简历被《中国音乐辞典·续篇》收编入册。享受国务院政府特殊津贴;曾获“国家级中青年有突出贡献专家”称号,文化部“部级优秀专家”称号,以及台湾第六届全球中华文化艺术薪传奖、中央音乐学院杨雪兰教育奖等多个重要奖项。

胡志厚不同时代的舞台演出照。

我是在11岁(1952年)那年,考入中央音乐学院少年班(中央音乐学院附中前身)的,至今已在这块“风水宝地”学习、生活、工作整整70个年头。虽说走上音乐之路是个“误会”,尤其学习管子专业更是阴差阳错,但在“央音”的时光很幸福。

走上管乐之路:无心插柳柳成荫

1950年,我入上海工人子弟小学读书,因每日早上在操场指挥大家唱国歌,而被老师发现,成为学校的“首席”小指挥。1952年,“央音”的少年班赴沪招生,工人子弟小学领导看到招生简章后,认为我符合条件,带我前去报名应考。考场上,我以一首《我是人民的战士,人民的兵》,被考官黄国栋老师录取。

我是一个穷人家的孩子,音乐上的“白丁”,从没想过要报考中央音乐学院,更别说能够考上了。当时从上海赴“央音”少年班学习(1952年11月24日),主要是学校不用教学费还管饭,每月另有2元助学金。后来,我才知道了这件事情的背景:那一年,中央音乐学院响应国家号召,由时任院长马思聪(任队长),副院长吕骥、教务处主任缪天瑞(副队长)等领导带队,赴苏北、皖北、河南的治淮工地劳动、生活,同时组织文艺工作队进行宣传演出。在安徽农村劳动时,有一个农民的孩子唱的民歌特别感人。马思聪院长深受感动,指示学校“少年班”应招收一些工农子弟,给予他们学音乐的机会。

1952年中央音乐学院少年班于天津绍兴道合影(右1站立者为胡志厚)

那时学校还在天津,教室、宿舍、食堂,只有一个小院。虽然办学条件尚比较艰苦,但所设课程已相当丰富。少年班设立钢琴、小提琴、大提琴三个专业,另外还有乐理、视唱练耳、合唱等课程。我们入学后都先学钢琴,一年后再分专业。我钢琴学得还不错,但因为手小,至二年级时被分到盛雪教授班上,学习小提琴。盛雪教授是中国第一代小提琴教育家,能够跟他学,是很幸运的。然而,我却对拉小提琴提不起兴趣。一次学校组织看电影,我听到片中放映的里姆斯基-柯萨科夫创作的交响曲《一千零一夜》里,有一段单簧管描写大海的独奏,一下就被这件乐器迷住了,心中确定了新的目标:一定要学管乐。但遗憾的是,当时少年班尚无管乐专业。

1954年中央音乐学院少年班在天津十一经路新校舍前留影(后排左2为胡志厚)

转眼到了1955年的春天,没有想到的是,我却机缘巧合地学上了民族管乐器——“管子”。

中央音乐学院首任党委书记、副院长吕骥,来自延安“鲁艺”。他非常重视民族民间音乐的传承与发展,不仅给我们开设民间音乐课,还陆续邀请了许多民间音乐家进校演出、教学。1950年,冀中管乐著名艺人杨元亨被正式聘任为学校教师。而领导安排我成为他的入室弟子(也是关门弟子),起因则是他在中南海的一场演出。据悉,当时毛主席听了杨元亨的演奏后,十分赞赏,并提出了“要他带徒弟”的殷切希望。学校领导得到“要把传统音乐传承下去”的指示后,到少年班挑选学生,因我当时整天“吵着”要换专业,就把目标落到我的身上。虽然走上管子演奏与教学之路,纯属无心插柳,但师从杨元亨先生,让我对民族民间音乐有了新的、更加深入的认识,也坚定了我把这条路一直走下去的决心。

坚守传统之路:必有坚韧不拔之志

当时民乐系尚未成立(成立于1956年),只在管弦系设有民乐小组,负责人是陈振铎老师,是他带我去见杨先生的。民间音乐的传承,主要是靠口传心授,很多艺人不认字,也不识谱。为了适应专业教学需要,杨元亨进校后不顾年事已高(时57岁),刻苦学会了简谱,每次上课都将曲谱亲自手抄。我记得他教我的第一首曲子是《迎春喜》,上课时亲手给我划了一张管子指法图。图上的线条划得都不直,哆哆嗦嗦的,让我非常感动。

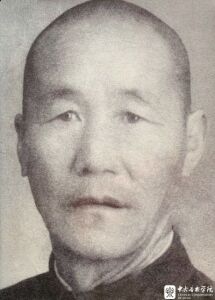

杨元亨(1893-1959)

杨先生的教学鲜活、生动,讲述与示范相结合。他要求我演奏时要做到“口中有曲、心里有形”。每学一首曲子,他总要我先学会“哼”,得出“味道”,只有哼出“味儿”来,才能把曲子吹“活”。杨先生的哼谱,不是哼唱音高的音名,而是用各种不同衬词,操着浓郁的冀中地方口音, 有滋有味,浑身带劲,充满动感,使我对乐曲产生浓厚的兴趣和热情,感受到它的内在美感。民间传统器乐演奏有一个重要特点,就是即兴性。一曲《小二番》,杨先生不仅可连续演奏出20多种不同变奏,而且能演绎出多种不同情绪风格。1954年中央音乐学院派时任声乐系主任的喻宜萱以及杨元亨等优秀教师,前往东北参加当地为一位苏共领导人逝世一周年而举办的纪念活动,当时杨元亨以独特的音乐处理方式把欢快的《小二番》演绎成一首悲曲,形象模拟了“中国式哭腔”,令台下的苏联观众感动落泪。中国民乐所具有的这种“情通天下”的艺术魅力, 1982年我在美国也感受过。在一场演出后的庆功宴上,一位素不相识的美国老妇人趴在我的肩上失声痛哭,这一举动把初到美国巡演的我“吓坏”了,原来她的先生于20世纪50年代不幸阵亡,近30年的思念之情,在当晚由我吹奏的一曲《阳关三叠》中得到释放。她告诉我:“是您这位东方人用东方乐器演奏的东方音乐,把我这位西方老太太几十年积下的心结打开了。”音乐是一种情感的艺术,而人类的情感又是相通的。如今40年过去了,我仍难以忘怀那晚的场景。

除了课堂教学,杨先生也非常重视实践,我每次上台演奏,他都亲自给我伴奏,在舞台上“教”,在舞台上“带”,把课堂与舞台结合起来。不仅如此,杨先生演出时也总把我带上。记得一次在天津群众艺术馆演出,杨先生演奏《放驴》,上台前他对我说:“台上‘活’一点儿,我怎么吹,你怎么学,别光盯着谱子。”即兴性和灵活性,这正是民间演奏艺术的生命和灵魂。

我是杨先生在学校唯一的学生,我们之间建立了非常深厚的师生情谊。1958年底,杨先生因年老多病退休返乡,之后不久便不幸去世。我记着他教我的最后一首曲子是《后山坡羊》,一位北方民间艺术代表人物,竟然以南昆曲牌作为我们师徒的“收官”之作,这体现了他老人家对中国音乐海纳百川的气度与胸怀。他的家人告诉我,其在弥留之际,嘴里还一直喊着我的名字。所谓“师徒如父子”,这既是一种情感的连结,也是艺术生命的延续。

杨先生去世后,我曾跟随赵春峰等老师短期学习。少年班毕业时,我执意要去乐团工作,但领导们认为我年龄尚小,应该继续深造。由于很难再找到管子专业老师,时任学校党委书记、副院长赵沨,专门为我制定培养方案:全国各地哪有好吹家就去哪里学,系部不要进行干涉,学成后回校做汇报演出。他派我去山东随魏永堂学吹唢呐(鲁西南魏家班代表人物),去广东学潮州音乐,去西安感受秦腔、迷糊戏、碗碗腔、皮影戏等当地民间音乐的独特魅力。他还亲自带我去他的家乡河南开封拜师求艺。

1958年中央音乐学院迁至北京后,与老师和同学们合影(胡志厚最后排右1)。

1980年,赵沨院长率中央音乐学院演出团参加洛阳第一届牡丹花会演出活动。第二排站立左4胡志厚,左5赵沨。

民间音乐产生在民间,流传在百姓当中,浓郁的生活气息是它最可贵的特征,失去了这个元素,就失去了它的灵魂和生存价值。因此学习民间音乐,要扎根沃土,与人民共情。“走出去”,到民间去学习,是“央音”的一个非常好的传统,也使我受益匪浅。

探索创新之路:全凭老干为扶持

对于中国传统民族音乐而言,首先要守护、传承,之后才有可能发扬和创新。而任何创新,都必须有根可寻,有本可立。

1983年,赵沨院长办完退休手续后曾经来到我家,语重心长地对我说:“你是新中国培养出来的第一代民族管乐专家,要有开阔的胸怀,不仅是演奏,在理论和修养上也要有系统的学习。”这句话我一直铭记在心。

为了探究中国传统文化的核心精髓,我静下心来读了很多书。当时,学校的国学专家方承国先生开设了一门“古代汉语”课,从诗经讲到宋词共计三个学年。我用十年时间听了三个轮回。每堂课都坐在第一排中间,把老师讲的每一个字都认真记在笔记本上。此外,每次演出我都会邀请音乐理论家蓝玉崧先生来听,请他给我提意见。有一次演出后得到的评价是“过于朴素”。我听了百思不得其解,很是郁闷:“朴素中蕴含最真挚、单纯的情感,音乐要以情动人,这难道还是问题?”后来我才逐渐意识到,问题不在“朴素”,而在“过于”两个字。从美学上来说,中国传统艺术讲究意境,讲求韵味。晚唐诗人司空图曾有言:“辨于味,而后可以言诗”。这其中的“味儿”,透着中国人的智慧和中国传统文化的魅力。而要把管子吹出意境,奏出韵味,还需要有深厚的中国传统文化功底。

除了在中国传统哲学、美学、文学等方面“补课”,我也十分注重从传统音乐特别是佛教音乐中吸取营养。北京智化寺京音乐是我国现有古乐中唯一按代传袭的乐种,至今保存完好,被誉为中国古代音乐的“活化石”。20世纪80年代,我带领民乐系管乐教研室全体老师,到北京佛教协会广化寺进行集体学习,历时三年,每周四下午2点至5点,风雨无阻,一次不落。1986年我们又与佛教界人士组成“北京市佛教音乐团”,对智化寺京音乐进行抢救和继承,让古谱里的音符“活”起来。我们于同年底在学校小礼堂(现筒一号楼)举办了“智化寺京音乐汇报会”,并于1987年2月,受欧洲民俗艺术学会的邀请,赴西德、法国、瑞士等国访问演出,在西方世界引起轰动。

1986年3月30日,由我校教师与佛教界人士组成的“北京佛教音乐团”,在北京佛教协会所在地广化寺成立。班禅额尔德尼·确吉坚赞出席并讲话。

1994年,以袁静芳为团长,胡志厚等人为副团长的中国传统音乐演奏团,赴台湾举办了5场北京智化寺京音乐音乐会。

胡志厚教授在采访中提出:只有真正优秀的民族音乐文化才是世界的。(资料来源:原院长办公室档案室)

从守护、传承再到发扬、创新,这是我一生的音乐信念。而管子的创新,在于演奏,也在于创作。管子是中国民间土生土长的乐器,怎么使它具有更丰富的文化内涵?我从中国古典文学中得到灵感,创作了《阳关三叠》《离骚》《胡笳十八拍》《乌夜啼》《醉翁操》等新作品。

乐器从不离身的胡志厚教授

被国务院授予“国家级中青年有突出贡献专家”称号

中国传统文化告诉我们:一年育禾、十年育林、百年育人。作为教师,育人要先育己,教学不能守旧,学问必须常新。我虽然已进入耄耋之年,但依然坚持看书,坚持练琴。自己行得正,有学识,学生才会听你的。你把好的营养给学生,他们是会吸收的。

档案馆(校史馆)供稿

视频采访:王歆、王乾越(摄像)

文:宋学军、张乐

视频剪辑:张乐

本文为原创内容(部分图片由胡志厚教授提供),未经同意禁止商用、转载。文章及图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有。